Situasi pers di Indonesia tahun ini sepertinya tak cukup menggembirakan. RSF, lembaga internasional yang bergerak dalam bidang advokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis, mencatat trend itu dalam Indeks Kemerdekaan Pers Dunia 2018. Salah satunya soal makin maraknya pernyataan permusuhan terhadap media, termasuk oleh pemimpin pemerintahan yang terpilih secara demokratis.

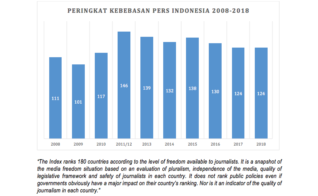

Peringkat Indonesia di RSF 2018 masih stagnan. Kondisi itu menyebabkan ranking Indonesia dalam Press Freedom Index berada di posisi 124 dari 180 negara.

Ketua AJI Indonesia, Abdul Manan menyatakan, faktor penting yang patut diduga sebagai penyebab stagnannya peringkat Indonesia adalah karena iklim hukum, politik, dan ekonomi yang kurang mendukung bagi kebebasan pers.

“Iklim hukum antara lain karena masih adanya sejumlah regulasi yang mengancam kemerdekaan pers, seperti Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elekktronik,” ujar Manan di Jakarta Kamis (3/5/2018).

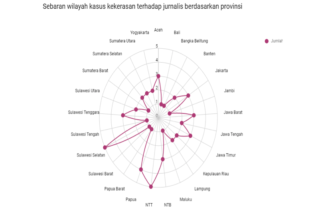

Manan mengemukakan, Bidang Advokasi AJI mencatat, terdapat 75 kasus kekerasan terhadap jurnalis selama Mei 2017 hingga awal Mei 2018. Kasus ini terjadi di 56 daerah Kabupaten Kota di 25 provinsi.

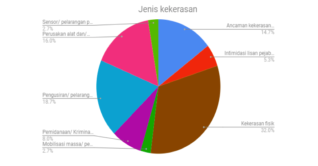

“Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di periode yang sama, yakni 72 kasus kekerasan. Kasus kekerasan fisik masih mendominasi statistik kekerasan terhadap jurnalis, yakni sebanyak 24 kasus,” ujar Manan.

Jenis kekerasan fisik yang dialami oleh jurnalis beragam, mulai dari penyeretan, pemukulan—baik dengan tangan maupun dengan benda tajam atau tumpul, hingga pengeroyokan oleh oknum. Kasus kekerasan kedua terbanyak adalah pengusiran. Pengusiran dilakukan baik oleh aparatur negara maupun anggota security atau satpam.

Dalam beberapa kasus, wartawan yang hendak mengkonfirmasi berita sensitif, utamanya di luar Jakarta, sering kali harus berhadapan dengan ajudan, polisi, ataupun satpam yang sudah bersiap sedia menghadang, atau bahkan akhirnya merampas alat kerja wartawan.

Di beberapa kasus, seorang ajudan, misalnya, tak hanya mengusir tapi juga menghardik dengan kata-kata tidak sopan. Hal ini memperlihatkan masih sangat diperlukannya sosialisasi hak-hak jurnalis kepada kalangan.

Pada periode ini, lanjut Manan, pelaku kekerasan terbanyak didominasi polisi, yakni 23 kasus. Disusul pejabat pemerintah atau eksekutif dengan 16 kasus. Salah satu kasus yang menjadi sorotan termasuk kekerasan yang dilakukan oleh seorang anggota Polisi di Timika, Papua, kepada wartawan Okezone; yang berujung pada pengancaman yang dilakukan oleh seorang anggota polisi lainnya kepada wartawan, juga di Timika.

Kasus lain yang juga cukup menjadi sorotan adalah kasus pengusiran wartawan BBC dari Papua. Kasus ini terjadi karena laporan langsung melalui Twitter yang dilakukan wartawan BBC saat meliput penanganan gizi buruk di Agats, Papua. Cuitan berdasarkan pandangan mata itu dianggap “menyakiti hati” aparat.

Dari kasus ini mengindikasikan tentara belum memahami kritik yang disampaikan melalui berita maupun sosial media, dan menggunakan kuasa yang dimiliki untuk membatasi gerak liputan jurnalis.

Kasus lain yang patut mendapat perhatian adalah mobilisasi massa dan intimidasi terhadap redaksi yang dilakukan oleh kelompok massa atau ormas. Pada periode ini, setidaknya dua redaksi mengalami tekanan dari organisasi massa intoleran, yaitu kasus kartun Majalah Tempo dan cover Harian Radar Sukabumi. Kasus serupa pernah terjadi pada media lain seperti Kompas TV dan The Jakarta Post.

Dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 mengatur prosedur sengketa pemberitaan dapat disampaikan masyarakat melalui permintaan hak jawab atau klarifikasi atau melaporkan kepada Dewan Pers. Dewan Pers yang akan menilai dan memberikan rekomendasi terkait laporan itu. Pada dua kasus tersebut, hal ini tidak terjadi. Dengan aksi massa, media dipaksa meminta maaf untuk karya jurnalistik yang telah terpublikasi.

Independensi Media dan Jurnalis di Tahun Politik

Revolusi Riza, Sekretaris Jenderal AJI Indonesia menambahkan, selain kasus kekerasan, AJI juga memberikan catatan soal ancaman terhadap kemerdekaan pers Indonesia karena adanya Pilkada secara serentak 2018 dan Pilpres 2019.

“Ini akan menjadi ujian bagi independensi jurnalis dan media,” kata Revo, begitu ia disapa. Revo menyatakan, belajar dari tahun politik 2014, kondisi media tak lagi lurus menjalankan fungsi dan perannya, kental aroma partisan, memberi dampak yang luar biasa pada masyarakat. Menurutnya, masyarakat tidak mendapatkan informasi yang objektif. Pendidikan politik yang muncul di layar kaca, layar telepon seluler dan komputer, tersiar melalui gelombang radio, bias dengan kepentingan partisan pemilik media. Informasi yang disajikan ke publik telah terframing sedemikian rupa untuk kepentingan politik; membentuk citra positif salah satu kandidat dan menyerang kandidat yang lain.

Kondisi ini, kata Revo, perlu mendapat perhatian bagi semua pihak. Hak politik adalah hak setiap orang, termasuk pemilik media dan jurnalis. Tapi hak politik tidak seharusnya mencemari ruang redaksi. Pemilik dan awak redaksi wajib dapat menjaga kejernihan ruang redaksi dengan berpegang pada “garis api”. Tidak menggunakan media untuk kepentingan politik praktis. Sikap politik redaksi hanya berada di ruang editorial, bukan pada karya pemberitaan.

“Tentunya ini bukan hal mudah, apalagi jika dikaitkan dengan kepentingan ekonomi media untuk mendapatkan iklan selama masa kampanye; kelanggsungan bisnis media selalu digunakan sebagai alasan. Tapi perlu kembali diingat, media mempunyai peran yang penting dalam proses demokrasi,” kata Revo.

“Peran ini yang mendorong lahirnya UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, yang melindungi pers dan jurnalis dalam menjalankan peran dan tugasnya. Kekuatannya menjangkau dan mempengaruhi pendapat publik, jika tidak digunakan sebagaimana amanat UU Pers akan menjadi bumerang bagi demokrasi, dan pers itu sendiri.”

Berdasarkan Surat Edaran Dewan Pers No 01/SE-DP/I/2018 tentang Posisi Media dan Imparsialitas Wartawan Dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, juga menyatakan tentang peran media sebagai pengawas dan pemantau pemilu. Dewan Pers pun telah menegaskan jurnalis yang telah memilih jalur perjuangan untuk kepentingan pribadi dan golongan dengan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah/wakil, anggota legislatif, DPD atau tim sukses telah kehilangan legitimasi sebagai jurnalis. Karena pilihan politik tersebut bertolak belakang dengan tanggung jawab sebagai jurnalis untuk mengabdi pada publik dan kebenaran.

“Di internal, AJI pun telah mengeluarkan Kode Perilaku sebagai anggota AJI, dan mengatur tentang hal ini. Seperti halnya Dewan Pers, dalam ketentuan Kode Perilaku itu, AJI pun meminta anggota yang terlibat dalam politik praktis untuk mengundurkan diri sebagai anggota. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen AJI untuk menjaga integritas jurnalis dan organisasi,” sambung Manan.